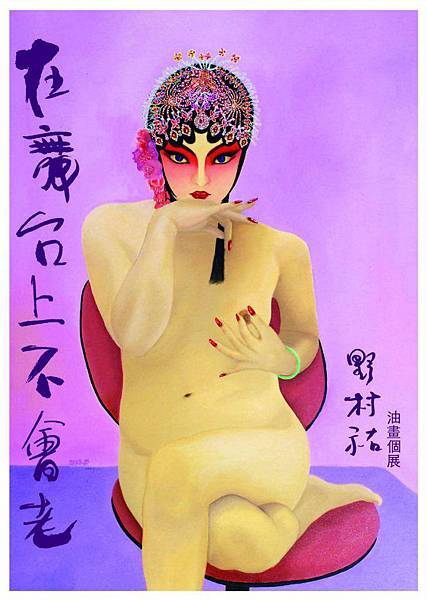

穿越五則──觀野村祐「在舞台上不會老系列」畫作有感

文╱尤俊明

之一

「在舞台上不會老系列」畫作,隱約呼應著老說法:「人生如戲,戲如人生」。描寫戲曲舞臺人物的畫作所在多有,下戲演員的日常生活也有畫家畫過,不論某人人生精彩不精采,都有好事的藝術家將之搬上舞臺,繪入畫中,或反之,將戲或畫的光明、黑暗處導入生活裡,隨生活起伏加深或遞減人生的戲味、畫意。這不是我們常見的主題嗎?還有什麼可說的呢?

不然。細觀「在舞台上不會老系列」畫作,會發現和上述我們習見的動態大大不同:首先,畫家本身就是演員,是作畫者演繹自身演戲和生活的辨證情態;再者,將生活化作舞臺,又將生活與舞臺的出入起落繪入畫中,生活、舞台、畫作由同一主體穿梭其間而展開。質言之,畫家、演員(兼舞臺導演)和生活者三位一體,情境是舞臺、畫作、生活細部的並置、交織、疊影,及互為穿越。

這下子,有好畫待賞、好戲可看了。這不是下戲退入後臺,一轉身,露出乳房為正在哭餓的襁褓嬰兒哺乳,也不是扮裝未及褪卸,即鑽進側巷小店惡狠狠簽那麼幾注六合彩、買那麼幾瓶米酒──雖然這在寫實主義畫風另有特殊意義。「人生如戲,戲如人生」,由科班出身的旦角用畫筆演繹在生活中,截然不同。

詩人、散文家也是畫家的木心,有詩曰:

忙忙碌碌眾天使

將我的事業玉成在夢中

──木心〈末期童話〉

試擬木心詩句,以觀野村祐穿越生活、舞臺、畫作的動態則如下:

起起落落眾旦角

將我的生活玉成在戲中

之二

「不老」,何等蠱魅,引得蜂蝶群舞,有些採了蜜,有些迷了路,有些喪了命。不知清醒的有幾隻?這讓人聯想到白先勇小說〈永遠的尹雪艷〉,開篇劈頭一句:「尹雪艷總也不老!」再合看〈遊園驚夢〉此一涉及崑曲的名篇,小說家藉由筆下的戲子和舞女,盡得曹雪芹神髓,荒唐其言恍忽其辭,似乎文以載道、戲以載道更兼身以載道地說:沒有一種「青春」名叫「永遠」,沒有一種「記憶」名叫「不滅」。

「不老」的潛台詞藏的是「老」。尹雪艷這頭「白虎精」,圍繞其左右前後正是一群烽火歲月裡老成凋謝或繁華不再的中老年人,他們口中的「滄桑歲月」,在風中聽來就成了「殘傷歲月」。大時代的風,如是酷冷無情。

那個時代的「白虎精」,換做這個時代,恐怕要改稱……改稱「瘦肉精」。不論哪種「妖精」,愛慾、情癡、苦惱纏縛身體及記憶,遂釀生風風雨雨,不知穿越而出卻一滴雨也未沾身者,幾人能夠?

「不老」,何等古老,又何等年輕。說古老,自有文明以來,男子求永生、女子盼青春永駐,迄今此願綿綿無絕期,更無覺期。說年輕,每一代的年輕人,以她或他青春無敵又無悔的身體及心靈,飲暴風雨而長大。青春,毀或將毀,悔或不悔,終究是人無以逃脫的生之命題。

講實話,我之所以願意寫寫觀畫的心得,著意在此歷久彌新的主題值得寫,值得曾經年輕過的我反覆思索,也值得可能正值年輕的你,藉此駐足、回眸、張望、前行。

之三

關於舞臺上的年齡及創作者的意識狀態,野村祐說得好:

「每一位演員在演出前從臉部化妝開始,就已經進入一種儀式性的靈性氛圍,讓演出時忘卻自身的實際年齡與這個(我)的行為模式,也可以說從化妝起就已經進入類似靈媒的附身儀式,這是一種媒介,在創作者的創作中也絕對不可缺少這種媒介,於是,在創作的過程中創作者自己也粉墨登場畫上妝,脫卻衣物,在自己的舞台裡上演一齣獨角戲,讓戲曲裝扮成為創作者的一種面具,而裸身則是自我療癒式的心靈解放。」

或許從坐科起,野村祐扮演的就是年輕的女旦,因而也習於在畫作中、生活裡,以年輕女旦的視線看待年齡吧?如果是十八歲少女演七十歲的老太婆呢?二十歲青年演五十餘歲的沙場老將呢?說來,這跟演員實際年齡無關,與能否演活生旦淨丑的角色有關:是少女,就得有少女的活潑雀躍;是老太婆,就該有老太婆的龍鍾樣態;是老將,就應一腔老將的滄桑。角色下此一「是」,苦功免不了,甚而「人格搬動」;有分教:

影影綽綽眾靈媒

將我的人格玉成在戲中

說到底,人之有患,在其身體記憶。年齡的記憶,生、老、病的記憶(死就死了,哪來記憶?)而舞臺就是將此老病記憶濃縮、典型化,依照一定的演出程式顯現在舞臺上,然而,生與死卻只能以象徵手法表達。舞臺上,沒有一個演員是初生嬰兒,也沒有一個演員是死人。同樣地,沒有一個正在作畫的畫家是初生嬰兒,也沒有一個正在作畫的畫家是死人。幸好舞臺上不可能以活生生的身體演出生命的開端與生命的終結,因為這是演員無以達成也不必達成的「裸的極致」,也因此,我們的活人狀態才不會被演員狀態全然籠罩。這是活人的幸運,演員的先天局限。局限有大道存焉。

然則,認識局限才有穿越的本錢。穿越意謂著生活與舞臺各有縫隙,都須要張開另一個向度,容許異域的光從縫隙進來。

畫中裸身,就是穿越舞臺縫隙射進來的光。傳統戲曲,不允許裸身演出,在自己的舞臺裡,野村祐則裸出一副詭辯的姿彩。

之四

別讓裸身的野村祐給騙了!

魯直如我者,或許就直說了:沒直接看到屁股耶!這跟「有沒有人看過天使大小便」同一層次,非關低俗或高雅,而是關乎人格中的光影鬥爭。

野村祐津津樂道「靈媒附身」、「粉墨登場」、「面具」云云,在我看來其實是詭辯,從畫中臉部上戲妝、頸部以下卻赤裸的俶詭對照透露消息一二。在此處,不妨說,野村祐在玩弄戲曲裝扮的辯證法:裸也是妝,是上妝、卸妝正反皆然、正反並置的合成。

裸是表面,也只能是可見的表面,重點在不可見的那一面,那一面正如生活中吃喝拉撒睡的排泄孔,或舞臺後方怎麼搬東搬西的貓道一般,不足與外人道。重點又在裸於其中的社會、學校、家庭,人格鑄煉廠打的是什麼鐵。直到「人格搬動」那一天,吃透了另一角色人格的底蘊,光影變化轉折,接著,換了一個人出來。生活及舞臺皆然。

旦角眼眉蘊黛,身姿平靜,畫外及背後如何我們不得而知,畫與戲卻藉由裸身這個「刺點」,引發觀畫者疑雲重生、亟欲求解。細看「在舞台上不會老系列」畫作,如此弔詭的諸種姿勢裸給你看!或古或今,疑真疑幻,似有假托若無依傍,畫外及背後種種,正是畫自己裸身的畫家邀請觀畫者去完成的追問疑旨。聰明的觀畫者不止於畫,他會走得比畫更遠一點。

我曾經走得比「裸身」更遠一點。

我所知「裸的極致」,啟發自神話人物哪吒。「割肉還母、剔骨還父」,連整個肉體都還給父母了,誰比他裸得更徹底?進而「蓮花化身」,寓意著上古時代就有的「二度誕生」。然而,先民藉由創造這個神話人物,只是想告訴我們「三太子永遠不老」這麼簡單?是,卻又不是。我所見青春三太子,是一神話扮裝術,比舞臺扮裝術更深一層的「大哉問」;那樁或遲或疾總要歸還給天地的交易,不論年方童騃、青春年少、壯年正盛,還是垂垂老矣,我們皆得親身經歷過方知,無人能以肉身代他人承受。「裸的極致」就是「與生死相遇」。

之五

縱觀「在舞台上不會老系列」畫作,野村祐的油畫技巧及風格,顯然帶有日本浮世繪及現代卡漫風,又加上他所自承的舞臺扮裝術、平塗技巧,「仕女畫」的女旦版於焉完成。論細部,這系列油畫畫滿整張畫布,連摺入貼緊木框的部位也畫出來了,隱隱然有舞臺人物退至布幕偏側仍須表情作足的習慣、規矩;舞臺人物在生活中演出,身體與家具、地板、幻化的花牆之間卻無景深陰影,有如將現代卡漫風與「仕女畫」融合的人物揉成剪紙,浮貼在背景中。

整體風格看來,畫家天真初褪,青澀猶在,很能彰顯青春銳氣、勇於追求光艷、完美的一面。然而,正如尼采對藝術家的祝福:死亡→復活→死亡→復活→……永生。有如哪吒的神話寓義,一程追一程的「二度誕生」、「三度誕生」,蛻化好幾度新的風格,如此才完成了藝術上的「不老」。

祝福野村祐!